La librairie Les Modernes accueillait jeudi 16 mars à Grenoble Adrianna Wallis pour la sortie de Lettres ordinaires aux éditions Manuella. Adrianna Wallis, qui acquiert une renommée internationale, est une artiste plasticienne iséroise qui vit et travaille dans le Vercors.

L’invitation de la dynamique librairie, qui a remporté un succès de présence, présentait ainsi l’œuvre, objet du livre :

« En 2016, Adrianna Wallis s’est interrogée sur le destin des lettres ordinaires qui ne peuvent atteindre leurs destinataires en raison des erreurs d’adressage. Ce projet l’a conduite à Libourne dans le centre dédié de La Poste où les employé.es ouvrent les plis à la recherche d’indices leur permettant de retrouver l’expéditeur.trice ou le destinataire. Entre 2017 et 2020, plutôt que de les envoyer au recyclage, la Poste lui a réexpédié des dizaines de milliers de lettres perdues à partir desquelles elle a produit un ensemble de travaux, performances et expositions. Conçu comme une ultime œuvre qui revient unifier et enrichir l’ensemble du projet « lettres ordinaires », l’ouvrage réunit des fragments de lettres, son travail de plasticienne, et plusieurs récits et réflexions : son journal, qui chronique cinq années de création, cheminement et pensées, des réactions de spectateur‧trices, de Liseur‧ses, et le texte réflexif de l’historienne Arlette Farge inspiré de « ce monde en rebuts, inconnu de tous et si signifiant. »

La présentation de cet ouvrage par l’autrice, et les lectures de la libraire étaient très sensibles comme le vécu de celles et ceux qui ont participé à cette aventure humaine et artistique.

Adrianna Wallis possède ainsi 30 000 lettres qui ont été la matière de son travail artistique dont le déroulé est présenté dans l’ouvrage (2012-2023). L’édition est très soignée, la conception graphique de Jad Hussein laissant croire que les lettres sont devant nous, sur les pages du livre.

Quelques QR codes nous donnent accès à des vidéos d’événements de ce parcours « lettres ordinaires ». Chaque ouvrage, avec une surprise, rend le livre unique.

Les cent cinquante pages écrites par l’historienne Arlette Farge sont un complément très précieux de ce livre. L’auteure nous parle de calligraphies des lettres ordinaires, des enveloppes, analyse de nombreux extraits de lettres. L’écriture est fluide et belle.

Ainsi : « Chaque façon d’écrire est un aveu. Au milieu des mots, à l’intérieur d’eux, par leur typographie, un univers déconcertant voit le jour. Sortie du silence, la plume se trouve entraînée par le mouvement personnel d’une âme meurtrie se libérant soudain de sa caverne. »

Sans doute aurez vous à la lecture de ce livre un autre regard sur la lettre, que feu le service public de la poste, met à mal : une lettre peut en 2023 mettre dix jours pour parcourir quelques kilomètres, avec une Marianne verte comme timbre. Tentez néanmoins de trouver ou retrouver le plaisir d’envoyer ou de recevoir une lettre manuscrite.

En attendant de découvrir ce superbe livre, vous pourrez voir le parcours d’Adrianna Wallis sur Instagram et sur son site.

Édouard Schoene

L’art comme école

L’art comme école

par Nicolas Roméas, 24 juin 2017

À propos de l’auteur

Producteur et animateur sur France Culture, il fonde en 1995 la revue Cassandre.

Il est actuellement rédacteur en chef de l’Insatiable, journal en ligne qui fait suite à la disparition de Cassandre, héritant de sa ligne éditoriale, de son esprit et d’une partie de son équipe.

Il a publié en 2017 cet article qui enrichira notre réflexion, et qu’il nous propose aujourd’hui dans une version légèrement enrichie.

https://blog.mondediplo.net/2017-06-24-L-art-comme-ecole

Parmi les éléments indispensables à la vie individuelle et collective des humains depuis les origines connues, il y en a un que l’on évoque rarement en tant que tel et qui est pourtant essentiel. On parle beaucoup, à juste titre, d’environnement, de géopolitique, de ce qui concourt à maintenir l’être humain en vie sans qu’il en vienne à s’autodétruire, que ce soit par des guerres, en surexploitant et polluant son biotope, ou encore, comme l’a évoqué Boris Cyrulnik à propos d’autres espèces (1), en se développant à un point si excessif qu’il en perd les codes élémentaires de la vie de groupe. Mais l’élément que l’on omet régulièrement de mentionner, tant l’habitude nous pousse à croire qu’il appartient à une catégorie différente, c’est l’art.

Non l’art au sens que l’on donne habituellement à ce mot en l’affublant parfois d’un A majuscule (ou en sous-entendant cette majuscule) car, pour la doxa occidentale moderne, celui-ci ne peut être vraiment approprié que par une minorité de la population. Ça n’est pas non plus ce qu’on appelle « culture » car, en dehors du fait que ce terme évoque irrésistiblement une accumulation de biens, fussent-ils immatériels, destinés à rester un luxe pour la majorité des gens — sens qui fait écho à ce que Pierre Bourdieu nomma « capital symbolique » —, ce mot polysémique est, dans son acception usuelle, trop imprécis.

Par ailleurs ce mot, culture, à force de servir à affirmer une certaine domination des uns sur les autres, c’est-à-dire surtout de la bourgeoisie sur le peuple, est peu à peu devenu clivant. Lorsque dans un débat on l’utilise, il sépare immédiatement ceux qui ont accès au «monde culturel» et ceux qui s’en sentent exclus. Ce mot est donc devenu inutilisable par ceux qui veulent parler des outils de l’échange humain, outils qui concernent l’ensemble de la société et de la collectivité humaine, c’est pourquoi je ne souhaite plus l’employer. Comme les premiers écologistes ont pu trouver leur outil sémantique avec le mot écologie, il nous faut aussi des mots nouveaux. Nous tâchons modestement de bricoler dans nos ateliers quelques petits concepts adaptés à nos pratiques, et le syntagme que j’utilise actuellement pour parler de ce que nous voulons défendre, c’est : «les outils du symbolique», ce qui nous permet de faire comprendre que ce dont nous parlons va des arts plastiques à la philosophie en passant par le théâtre, la danse et la musique. L’un des intérêts majeurs de l’usage du mot symbole est qu’il signifie clairement que ce dont nous parlons n’est absolument jamais quantifiable, que nous sommes dans une autre échelle de valeur très éloignée et absolument distincte de celle de la consommation.

Alors, de quoi parlons-nous ? D’actions, de gestes — et/ou d’objets qui en sont la trace ou la scénographie —, collectifs ou produits en apparence par un seul, qui, en s’inscrivant dans la trame d’un tissu symbolique commun à l’ensemble d’une collectivité dans son histoire, son temps et son espace, agissent sur ce tissu à la manière d’un palimpseste pour en masquer certains fils, en faire ressortir d’autres et en ajouter de nouveaux, de sorte qu’il fasse apparaître à ceux qui partagent cette trame quelque chose que les mots ne suffiraient à dire. Un indéterminé dont une partie nous est connue, mais qui a besoin de nous pour prendre forme, dont la seule et énigmatique détermination est le mot « art ». À propos d’art, Cornélius Castoriadis écrit justement qu’il s’agit de « donner forme au chaos » (2). Mais cette forme non finie est avant tout une adresse, elle a impérativement besoin de l’autre pour s’animer, et, de façon à la fois commune et pour chacun subtilement différente, lui proposer un sas, un nouveau point d’entrée et de départ pour ouvrir un chemin dans le chaos celé derrière toute expérience humaine…

La réponse du regardeur, comme dit Marcel Duchamp, lorsqu’il s’engouffre dans cet univers et le complète de ce qu’il est, peut n’être pas favorable ou confiante, elle fait partie intégrante du processus. Ce qui est en jeu, dans tout dialogue, c’est la transformation des deux parties.

C’est dans cet entre-deux symbolique auquel manque une part qu’il nous revient de fournir, entre les mots, les sons et les images, entre l’émotion et un sens indicible bien que partagé, que nous tentons, non d’exprimer ou de décrypter un message, mais de renouveler notre regard. Ce renouvellement passe par le choix d’une entrée, la mise en valeur d’une partie du réel, offerte à la contemplation active. En ce qu’il apprend à poser une distance entre soi et son ressenti, à le laisser agir sans pouvoir immédiatement y répondre, en ce qu’il utilise de façon profane le sacré (au sens de « séparé »), en un mot à se recueillir avant de réagir, le geste artistique est un attribut essentiel de l’humain. À condition que nous soyons d’accord, loin du transhumanisme, pour parler d’un être dont les caractéristiques premières sont le langage et son corollaire immédiat, la relation.

Le travail de l’art, parfois secrètement mais fondamentalement collectif, nous apprend à regarder différemment. C’est une action sur la totalité de l’être dont le véritable objet est de remettre en vie, en mouvement, certaines fonctions endormies de cet être. En élargissant son champ, avec l’art brut, hors des sphères rétrécies de la profession, Jean Dubuffet a voulu lui faire retrouver son horizon humain. « L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom », disait-il, rappelant qu’il ne s’agit jamais d’un produit de consommation, mais d’un outil destiné à nous agir dont les effets ne peuvent, par définition, être déterminés d’avance. Dans le sillage de ce rappel, on comprend que la finalité de l’art, si elle ne doit jamais être commerciale ou se contenter de fournir de la valeur ajoutée à une « élite », ne peut pas plus être seulement thérapeutique, sociale, ou politique. Pour la raison qu’il doit être tout cela à la fois. S’attaquer à des difficultés qui nécessitent l’invention de langages, voilà ce qu’il sait faire. Rien de gratuit dans cette gratuité.

Les œuvres qui nous traversent, chacun en a fait l’expérience intime — sinon la notion d’art en serait réduite à son acception la plus étriquée et les possibles qu’elle veut ouvrir définitivement effacés de notre contexte de vie —, remplissent, lorsqu’elles le font, un rôle d’apprentissage. Elles agissent réellement sur nous, en éveillant, en inscrivant en nous et en nous enseignant, une façon de percevoir où la sensibilité et l’intellect sont indissolublement liés, qui ne peut se réduire à la seule compréhension et qui s’adresse autant à une personne qu’à l’ensemble du groupe culturel auquel elle appartient. Un mode de perception qui tire sa force et sa faiblesse de ne pas être balisé par des catégories utilitaristes.

Cet outil méconnu permet de creuser dans l’être

l’espace d’une « gratuité »

dotée de valeur.

Pourquoi s’agit-il d’un apprentissage, et d’un apprentissage de la vie elle-même ? Parce que ce regard neuf qui s’ouvre et se découvre peut ensuite être porté sur tout autre chose, sur chaque chose. On pourrait dire en un sens que la religion a parfois joué un rôle assez proche, initiatique, et l’on connaît les liens multiples dans notre histoire entre ces deux domaines. Or, l’intérêt spécifique de celui-ci, c’est qu’il ne s’agit précisément pas de religion, mais d’un acte profane, libre des codes et des apparats d’une liturgie, dans lequel le sacré prend un sens utilisable au quotidien qui lui confère une opérativité sur tous les aspects de la vie. Cet outil méconnu, dont les seuls équivalents en termes de bouleversement du regard sont sans doute la spiritualité et la relation amoureuse, permet de creuser dans l’être l’espace d’une « gratuité » dotée de valeur. Cet espace ne correspondant à aucune utilité reconnue permet d’appréhender des éléments sans usage immédiat, parmi lesquels ce qu’on nomme la « beauté », mystérieuse qualité dont Pierre Rabhi (3) rappelle, à propos de nature, qu’elle est nécessaire à la vie humaine. C’est pourquoi nous parlons d’une fonction anthropologique majeure qui participe de la construction de l’être. Cette fonction, présente à l’état latent chez chacun, peut soit être développée, soit s’atrophier sous l’effet conjugué d’un manque de capacité d’attention dont a très bien parlé Yves Citton (4), d’un manque de temps (5), de la raréfaction des espaces réels propices aux échanges, d’un usage immodéré de la communication informatique et d’une baisse de l’importance accordée dans cette civilisation à la pensée comme, de façon globale, aux éléments immatériels dépourvus de valeur monétaire, ou plus généralement, dirait le psychanalyste Roland Gori (6), quantitative.

Nous constatons chaque jour, autour de nous, dans nos entourages immédiats, les signes avant-coureurs d’une telle atrophie qui touche aux fonctions humaines les plus essentielles permettant d’entrer en contact avec l’autre. Lorsque la relation à autrui ne dispose plus de cette dimension de « gratuité », on peut dire, pour employer un langage aujourd’hui répandu, que l’autre, aussi, s’approche dangereusement de l’état de « marchandise ».

Pour créer ce courant grâce auquel on gagne cet entre-deux propice à la libération des forces de l’imaginaire, il faut s’extraire d’un langage abîmé, limité, appauvri, pour investir un espace d’expression symbolique non strictement déterminé. Comme Platon (7) disait du symbole qu’il était à la recherche de sa part manquante, cette moitié complémentaire qui ne sera jamais exactement la même suivant les cas, puisqu’elle dépend des caractéristiques de celui qui reçoit (et construit à partir de cette réception), aucun dialogue réel ne peut laisser préjuger de la réponse donnée à une question. C’est ainsi que travaillent les artistes conscients de leur rôle. Là où la langue courante ne suffit plus à dire ce qui se passe, ils inventent des langages à partir d’un univers mental commun. Et ces langages, en prenant leur place dans cet univers, nous forcent à développer en nous la même capacité. Qu’on pense aux improvisations de jazz. Dialogue sans question ni réponse qui permet de renouer avec nos vagues intérieures.

Échapper au cercle fermé de notions utilitaires d’où l’imaginaire est exclu, entrer dans un mode relationnel qui ouvre du possible, fertiliser l’esprit de l’interlocuteur en créant de nouvelles connexions neuronales, est donc une fonction essentielle. Potentiellement active en chaque « individu », elle est en même temps politique, au sens profond du mot. Elle agit, simultanément et indissociablement, sur la relation entre les humains et entre l’individu et le monde.

En développant en nous cette autre dimension de perception : entre les mots, entre les pensées construites avec des mots, entre les sentiments tels que transmis à l’intérieur d’une même culture, on accorde à cette perception la capacité d’oser ne pas aboutir à un savoir, mais d’avancer sans peur vers l’inconnu. Ce à quoi l’on donne le beau nom d’« invention » (8). Avancer vers l’inconnu sans être tenaillé par la crainte, un inconnu devenu bienveillant, placé sous la protection de cet abri symbolique nommé « art ». On ne peut ignorer, en suivant ce chemin, la nature essentiellement collective de l’art, y compris lorsque la riche matrice qui le sous-tend est momentanément masquée par la figure (ou la signature) d’une personnalité qui lui donne accès à la reconnaissance publique.

C’est à cet endroit que l’art s’adresse à nous,

c’est ce qu’il nous apprend à faire.

Il en est l’école.

C’est la relation elle-même qui se travaille comme apprentissage de la navigation dans les méandres d’un contexte culturel, cette tapisserie ou ce tissu dont chaque individu, comme l’écrit François Roustang (9), est l’un des nœuds, intérieurement relié à chaque fil qui le constitue. C’est ce qui permet à l’individu en question, en se réappropriant sa place dans ce tissu, d’agir simultanément sur ce qu’il est et sur son contexte de vie. C’est ce que l’on appelle parfois du mot un peu usé de créativité, tentative de nommer un mode d’être qui n’appartient en propre à personne, mais à tous ceux qui en sont à la fois les constituants et les acteurs potentiels.

C’est à cet endroit que l’art s’adresse à nous, c’est ce qu’il nous apprend à faire. Il en est l’école.

Encore faut-il que le dialogue reprenne vie, que ses formes puissent évoluer sous l’influence des membres de la collectivité dont il émane, qu’il échappe à la seule emprise des experts et des spécialistes mondains, qu’il se remette lui-même en question dans son usage réellement politique, en dehors de toute coterie. Parler d’« accès à l’art », comme parfois le font les âmes les mieux intentionnées, n’est jamais suffisant. Car, sous peine de retomber dans la vision « bourgeoise » d’une manne venue d’un « en haut » inaccessible qui se répandrait ensuite généreusement sur le « peuple », il faut d’abord savoir d’où il vient et comment il se crée. Avant de souhaiter l’accès de tous au monde de l’art, il faut inverser la proposition : a-t-il encore accès à sa source populaire, ou comme nous le pensons avec Bernard Stiegler (10), se développe-t-il de plus en plus souvent « hors-sol », sur le modèle des cultures hydroponiques ?

L’enjeu est de taille. Il s’agit, contre la déshumanisation de l’humain, de redonner au geste artistique sa place et sa puissance réelles en tant qu’acteur majeur de notre évolution.

C’est pourquoi, loin de toute notion de divertissement et en tâchant de résister à une pseudo « excellence artistique » faussement hiérarchisante, à leur appropriation par une « élite » auto-proclamée à fins d’accumulation de « capital symbolique », ou pire de réduction à l’état de produit commercial, notre société doit rendre à ces pratiques leur sens d’outils indispensables à la construction de l’être humain.

Nicolas Roméas

Fondateur de la revue Cassandre/Horschamp.

Rédacteur en chef du journal en ligne L’Insatiable.

(1) Lors d’une conférence récente sur l’éthologie à Nantes.

(2) Fenêtre sur le chaos, éd. du Seuil.

(3) Nos voies d’espérance. Entretiens avec Olivier Le Naire, coéd. Actes Sud/Les liens qui libèrent.

(4) L’économie de l’attention, éd. La découverte.

(5) Time is money, dicton anglo)saxon don’t Benjamin Franklin est sans doute à l’origine.

(6) La Fabrique des imposteurs, Éditions Les Liens qui Libèrent.

(7) Même s’il se méfiait des poètes !

(8) Le fait de mettre à jour ce qui avait été enfoui.

(9) Jamais contre, d’abord, éd. Odile Jacob.

(10) Philosophe, fondateur de Ars Industrialis.

Écoldar de Christine Lapostolle

Éditions MF, 2018

Une école d’art est un lieu à part, un lieu bizarre, enchanté, maudit, un abri, un théâtre, un microcosme, une île. Il s’agit dans ce livre de décrire cette île de l’intérieur pour les gens qui n’y sont pas.

On y arrive sans trop savoir comment, on en repart sans trop savoir vers quoi. On y scrute les horizons incertains de l’art tout en essayant de donner formes aux questions qu’on se pose sur le monde et sur soi. Et pour peu qu’on y enseigne, on peut y percevoir le bruissement des rêves, des peurs, des désirs, des contradictions de ceux qui l’explorent.

Composé par fragments, rêveries, questions, réminiscences, ce texte fait le portrait d’une jeunesse dans ses efforts pour surnager dans le grand marasme du présent. Il est aussi une invitation à réfléchir sur le sens du mot apprendre.

De la poubelle au musée, une anthropologie des restes, de Octave Debary Créaphiséditions, 2019

Cet ouvrage traite de la difficulté à nous séparer des objets et de leur histoire. De la poubelle à l’usine, des marchés de vide-greniers aux puces, du théâtre d’objets au mémorial, du patrimoine au musée et à l’objet comme reste, Octave Debary cherche à interroger le pouvoir de faire autre chose des objets. Il questionne des manières de rendre compte de l’histoire. S’agit-il de dettes ? De devoirs de mémoire ? Ou d’arts du souvenir qui placent au cœur de leur pratique un art de l’oubli ?

Préface de Philippe Descola :

Que faire des objets dont on a perdu l’usage ? Ce livre explore la difficulté à nous en séparer, à nous défaire de l’histoire qui nous lie à eux. L’anthropologue Octave Debary s’intéresse au paradoxe qu’implique la conservation de ce dont on veut se débarrasser : impossible oubli que le travail de mémoire tente de domestiquer. L’auteur interroge le pouvoir d’en faire autre chose (de les recycler), de se les transmettre (dans les vide-greniers), d’en jouer (au théâtre), de s’en emparer pour créer (dans l’art), ou notre refus de les perdre (le patrimoine), comme notre besoin de les enfermer (au musée)…

Autant d’arts d’accommoder les restes par lesquels la mémoire se construit comme un art de la récupération, du chiffonnage, du réemploi. Un art de se souvenir.

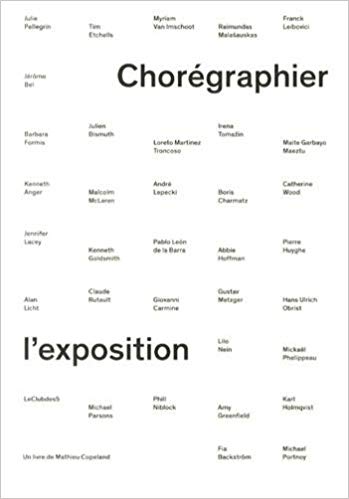

Chorégraphier l’exposition, de Mathieu Copeland

Les presses du réel

Un panorama des relations entre chorégraphie et exposition, à travers les contributions d’une trentaine d’artistes, chorégraphes, musiciens, cinéastes, théoriciens et commissaires d’exposition internationaux.

En 2008, le centre d’art contemporain La Ferme du Buisson accueillait le commissaire d’exposition Mathieu Copeland pour la présentation remarquée d’Une Exposition Chorégraphiée. Composée exclusivement de mouvements interprétés par trois danseurs pendant deux mois, l’exposition fit date dans l’histoire des relations entre danse et arts plastiques. Au-delà de l’expérience unique qu’elle a constituée pour ceux qui l’ont vécue, Une Exposition Chorégraphiée a nourri une multitude de questions qui ont fait leur chemin pour donner naissance à un ouvrage intitulé Chorégraphier l’exposition.

Le livre réunit plus d’une trentaine d’artistes plasticiens, chorégraphes, musiciens, cinéastes, théoriciens et commissaires d’exposition internationaux. Formidable panorama des relations entre chorégraphie et exposition, il orchestre une polyphonie de points de vue à partir de cinq prismes : la partition, l’espace, le temps, le corps et la mémoire