Anthropologue de grand renom, Marc Augé a toujours été préoccupé par la question de l’autre : l’autre individu, l’autre société, l’autre culturel, l’autre géographique.

Dans ce livre, il entraîne son lecteur des stades des grandes villes aux lagunes de la Côte d’Ivoire ; il s’interroge sur le sens du cannibalisme, les rêves des Indiens du Venezuela ou la fonction des héros des séries américaines.

Après plus d’un demi-siècle d’observations, il revient ici sur les relations entre le même et l’autre, telles qu’elles existent au sein de populations africaines ou amérindiennes, et telles qu’elles se dessinent de nos jours, dans le contexte de la mondialisation. L’art, la ville et son expansion galopante, mais aussi les nouvelles mobilités et l’essor des prosélytismes religieux, acquièrent, sous le regard de l’anthropologue, un sens inédit.

Il faut savoir pratiquer l’« art du décalage » et se tenir au « carrefour des incertitudes » si l’on veut échapper à l’uniformité, à la fatalité qui voudrait que l’on soit tous les mêmes.

Marc Augé est l’un des plus grands anthropologues français. Il a présidé l’EHESS, où il a succédé à Fernand Braudel, Jacques Le Goff et François Furet.

Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages qui font autorité. Il a notamment publié Génie du paganisme, Non-lieux ou bien encore Une ethnologie de soi, et plus récemment La Sacrée Semaine qui changea la face du monde, qui fut un grand succès.

« L’artiste professionnel est une erreur et aujourd’hui, dans une certaine mesure, une anomalie. »

“Et l’art est le manuscrit immédiat de la vie.”

Liquidation de l’art contient les premiers écrits de Karel Teige et jette les bases théoriques d’une nouvelle création où “le nouvel art ne sera plus l’art”. En témoignent les reproductions nombreuses et étonnantes qui émaillent ces textes comme ils illustrent parfaitement l’alliance, à première vue incongrue, entre poétisme et constructivisme.

Traduit du tchèque et présenté par Sonia de Puineuf.

Image de couverture : Karel Teige.

Serge Chaumier, Ed Hermann, janvier 2018

L’exposition est multiple et protéiforme, omniprésente et multidisciplinaire. Pratique culturelle des plus communes, elle connaît un succès indéniable auprès des publics et évolue en fonction des transformations et mutations des sociétés contemporaines. En quoi l’exposition prend-elle son autonomie tant vis-à-vis du secteur du patrimoine que de ses missions originelles d’éducation ? Pourquoi le concept de médiation culturelle doit-il être clarifié ? Forgeant son discours sur ces questions centrales, Serge Chaumier découvre de nouveaux territoires d’exploration et de développement pour l’avenir.

En favorisant l’expérientiel, l’interprétation, l’engagement et la participation, l’exposition accompagne et illustre les formes nouvelles de l’action culturelle.

Emanuele Quinz, Les presses du réel, nov 2017

«Le public est dans le cercle parce que nous vivons en cercle. […] L’art nous apprend à vivre dans le cercle» expliquait, en 1967, John Cage dans un entretien.

Et c’est bien la voie que l’art entreprend avec les expérimentations des avant-gardes du début du siècle dernier, avec les pratiques de l’installation, de la participation ou de la relation des années 1960 et 1970, et plus récemment, avec les recherches technologiques des années 1990.

Les artistes se détournent des objets pour explorer l’installation, la participation, la relation, l’interaction.

Analysant ces transformations dans une perspective interdisciplinaire, où les arts plastiques croisent la musique, les arts de la scène ou la performance, les essais réunis dans ce volume, écrits «sur le terrain », se déploient en parcours et convergent sur la définition d’un art sans objet, qui, comme un cercle invisible, entoure le public – tout à la fois environnement, système, dispositif.

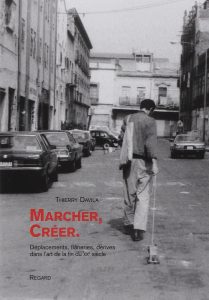

Thierry Davila, 2002, éditions du Regard

Thierry Davila fait le constat qu’une partie de l’art actuel accorde au déplacement un rôle majeur dans l’invention des œuvres.

« C’est à partir de l’accès aux territoires, avec lui, que peut avoir lieu leur invention. »

L’auteur, conservateur au Mamco de Genève, étudie la question de la mobilité et son traitement par les artistes, à travers la figure de l’homme qui marche, de l’arpenteur. Cette figure prend différentes formes, comme le souligne l’intégralité du titre : le piéton, le pèlerin, le manifestant, le flâneur,… Le livre relate l’histoire de la flânerie et analyse des problématiques qu’elle engendre dans le travail de certains artistes contemporains . Le thème, récurrent dans l’art, de la spatialisation s’étend ici au mouvement et au déplacement, qui deviennent éléments centraux de la création. Ce brillant essai n’est pas seulement une claire présentation des travaux-parcours de quelques « piétons planétaires » tels que Gabriel Orozco, Francis Alys et le groupe romain Stalker; c’est aussi un très stimulant essai sur notre rapport à la déambulation dans l’espace-temps d’aujourd’hui : ces artistes y ont ouvert des interstices pour le jeu, la fiction et la liberté.

SB