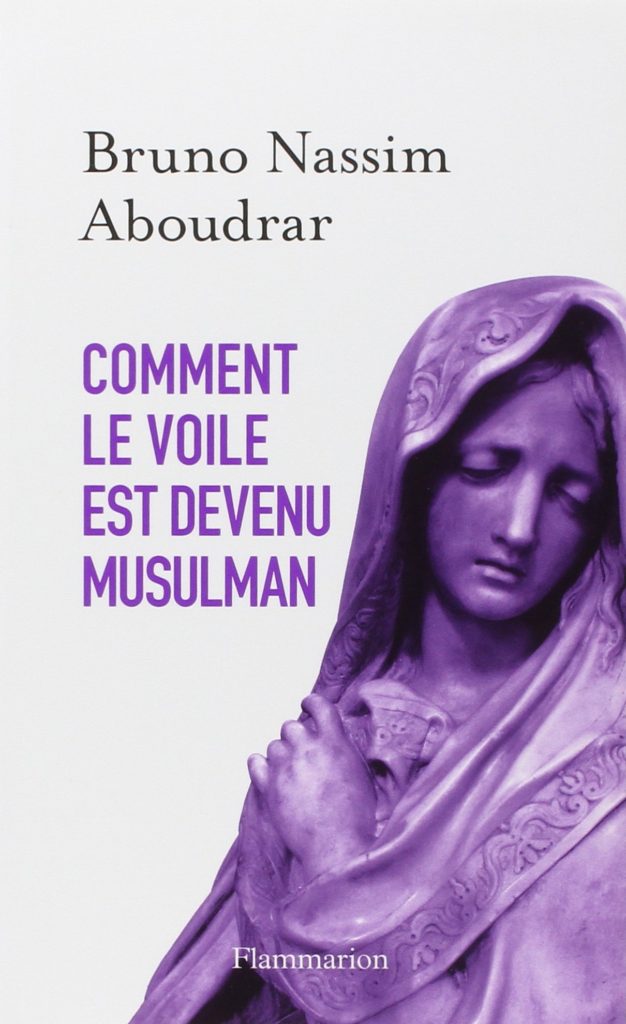

Comment le voile est devenu musulman, Bruno Nassim Aboudrar

Champs, Flammarion 2017

Loin des polémiques, Bruno Nassim Aboudrar renouvelle le débat et met au jour les malentendus qui entourent cette pratique millénaire. Le voile n’est pas spécifiquement musulman : il l’est devenu. Presque absente du Coran, c’est une prescription construite progressivement, au terme d’une histoire dont l’épisode colonial est un chapitre majeur.

Si le port du voile nous choque, c’est moins en raison de l’outrage fait aux femmes ou de l’entorse à la laïcité que parce qu’il bouleverse un ordre visuel fondé sur la transparence, et lui oppose un provocant plaidoyer pour l’opaque, le caché, le secret, l’obscur. Et pour les musulmanes qui se voilent en Occident, n’est-ce pas un jeu de dupes, une impiété nichée au coeur d’une intention religieuse ? Car en montrant qu’elles se cachent, elles cachent en réalité qu’elles se montrent…

Scrutant tour à tour la lettre du Coran, le voyeurisme de l’art orientaliste, les dévoilements spectaculaires orchestrés en Turquie ou au Maghreb, cette histoire croisée du regard, illustrée d’une trentaine de tableaux et de photos, délivre une lecture inédite des stratégies à l’oeuvre derrière le voile.

En ce mardi de rentrée, et par une météo radieuse, nous nous retrouvons une petite douzaine au pied de la gare du téléphérique pour nous rendre au CAB, que les amateurs d’art contemporain connaissent bien.

Le Centre d’Art Bastille accueille actuellement et jusqu’au 30 septembre l’exposition Because it dissolves in water de Wilfrid Almendra.

Arrivés au sommet, grâce aux bulles, nous sommes reçus par Frédéric le Gorrec, collectionneur et président du CAB, accompagné des deux médiatrices actuellement en stage, et rejoints par Karim, courageusement monté à pied.

Après une rapide présentation de Wilfrid Almendra, artiste franco-portuguais, né en 1972, qui vit et travaille à Marseille, Frédéric nous parle longuement de son rapport au matériaux, et plus précisément aux matériaux de construction. En effet, la quasi-totalité des œuvres exposées sont produites à partir d’éléments récupérés, lors de la destruction d’une maison témoin de type Phénix, par exemple, pour la série des Model Home(Sonata) que nous découvrons dans la première salle, ou d’une serre pour l’immense installation in-situ Because it dissolves in water installée au niveau suivant.

Après une rapide présentation de Wilfrid Almendra, artiste franco-portuguais, né en 1972, qui vit et travaille à Marseille, Frédéric nous parle longuement de son rapport au matériaux, et plus précisément aux matériaux de construction. En effet, la quasi-totalité des œuvres exposées sont produites à partir d’éléments récupérés, lors de la destruction d’une maison témoin de type Phénix, par exemple, pour la série des Model Home(Sonata) que nous découvrons dans la première salle, ou d’une serre pour l’immense installation in-situ Because it dissolves in water installée au niveau suivant.

Les Model Home (Sonata) produites entre 2012 et 2018 sont des pièces murales très rigoureusement réalisées à partir de grilles anti-effraction qui rythment la composition, dans lesquelles il assemble du verre cathédrale, du bois, du carrelage, du métal – cuivre ou étain, du goudron, du plâtre, un miroir. Ces constructions jouent avec la lumière évoquant l’art du vitrail, à la fois par les matériaux, et par la rigidité du chassis, et font parfois penser par leur composition à Mondrian.

À noter l’énorme travail déployé par l’équipe du CAB pour la scénographie, l’éclairage du lieu ayant été totalement rénové à cette occasion, et le volume de la pièce radicalement transformé pour permettre cet accrochage.

À noter l’énorme travail déployé par l’équipe du CAB pour la scénographie, l’éclairage du lieu ayant été totalement rénové à cette occasion, et le volume de la pièce radicalement transformé pour permettre cet accrochage.

Because it dissolves in water, installation in situ dans la seconde salle transforme l’espace en l’habillant de panneaux de verre venant de divers horizons, entre autres d’une serre nantaise et marqués par leurs précédents usages (traces de terre, de colle, de peinture…). Un jeu de transparence qui laisse deviner le paysage, et l’architecture militaire et bi-centenaire dont il oppose la solidité et la pérennité à la précarité du matériau et de son assemblage millimétrique, quasiment invisible, à base d’adhésif transparent parfois conforté par un cordon de silicone.

Cette installation inclut quelques œuvres préexistantes, telle cette lame de cuivre profondément oxydée par de la saumure, Cynthia, pomme métallique, coulée avec des matériaux de récupération, ou ces panneaux enchâssant la plante immiscée entre les deux lames de verre du double vitrage. Autres notes organiques, une plume de paon, ou un papillon resté collé lors du montage.

Cette installation inclut quelques œuvres préexistantes, telle cette lame de cuivre profondément oxydée par de la saumure, Cynthia, pomme métallique, coulée avec des matériaux de récupération, ou ces panneaux enchâssant la plante immiscée entre les deux lames de verre du double vitrage. Autres notes organiques, une plume de paon, ou un papillon resté collé lors du montage.

La troisième salle, anciennement scindée par une cloison diagonale abritant les réserves du CAB a retrouvé son beau volume d’origine, et présente une dernière Sonata, en double largeur cette fois ci, installée sur une cloison masquant la fenêtre donnant sur la vallée de l’Isère, tout en en récupérant la lumière pour en illuminer les verres.

Au dernier niveau nous surplombons une dernière sculpture, une antenne, de grande série, montée sur un socle de cuivre et de bronze, et reliée par des câbles courant le long des murs à différents éléments du CAB, et à un ordinateur. Cette antenne diffuse brièvement et aléatoirement sur les ondes, à intervalles réguliers des éléments de poésie sonore collectés par Wilfrid Almendra.

Chers « Amis du Magasin » et amis tout court

Après un été qui ferait prendre conscience à tout dirigeant de grand pays, de l’urgence à considérer l’écologie comme une voûte à toute politique mais qui nous a quand même bien arrangé dans nos activités de loisirs, voici un petit billet de rentrée.

L’art contemporain reprend vigueur hors des expos d’été en pays touristiques (quoique dans le secteur d’Annecy, les institutions étaient fermées tout l’été!…). Art-o-rama à Marseille en cette fin de semaine, mais aussi à deux pas de chez vous, une exposition remarquable au Centre d’Art Bastille, accessible en bulles, à pieds ou en voiture par La Tronche.

Elle mérite une large audience pour au moins 3 raisons liées à l’artiste et une quatrième liée la structure.

La qualité de l’artiste sur l’ensemble des œuvres créées jusqu’à ce jour.

La beauté plastique (n’ayons pas peur de ces mots) des modèles home (Sonata) présentées dès l’entrée.

L’intelligence avec laquelle il s’est emparé du lieu et de la salle d’entresol.

En revanche, je vous recommande de vous faire expliquer par le médiateur les infimes dispositifs qui jalonnent le circuit et qui sont en relation avec l’antenne du sous-sol.

Présenter une telle exposition avec les moyens infimes dont dispose le CAB, (exposition qui plus est, faisant suite à celle de Jeanne Susplugas) est une gageure, relève de l’exploit, du courage et de l’huile de coude !

À voir de toute urgence ; à vos baskets, voitures ou porte-monnaie (bulles). N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Sylvie Berthemy Présidente

Gilles Fourneris propose une visite commentée de l’exposition Absence, qui met en scène sa collectionson le mardi 28 août à 18h45, au château de la Veyrie, à Bernin. D’autres visites commentées sont possibles (demande par courriel à veyrie@bernin.fr)

Gilles Fourneris propose une visite commentée de l’exposition Absence, qui met en scène sa collectionson le mardi 28 août à 18h45, au château de la Veyrie, à Bernin. D’autres visites commentées sont possibles (demande par courriel à veyrie@bernin.fr)

Exposition Junya Ishigami, Freeing Architecture .

Exposition Junya Ishigami, Freeing Architecture .

Du 30 mars au 9 septembre 2018

Des maquettes comme œuvres architecturales

Dans Freeing Architecture, Junya Ishigami développe ses recherches les plus récentes sur la fonction, la forme, l’échelle et l’environnement en architecture, esquissant ainsi sa vision du futur du premier art. À travers plus de quarante maquettes ainsi que de nombreux films et dessins, l’exposition présente une vingtaine de projets, de leur genèse à leur complexe processus de réalisation. Loin d’être des outils de travail préalables à la construction, les maquettes réunies dans l’exposition ont été réalisées pour l’occasion. On devine, en contemplant ces œuvres façonnées à la main et assemblées dans le studio de l’architecte pendant près d’un an, les nombreuses étapes et le travail minutieux qui ont conduit à leur apparence finale. Toutes différentes par leurs matériaux, leurs dimensions et leur niveau de détail, elles offrent un aperçu de la lente maturation nécessaire à la création des œuvres architecturales de Junya Ishigami. Des œuvres dont la dimension poétique repose sur l’expérimentation autant que sur la théorie, le savoir et la technologie.

L’architecture comme phénomène naturel

Véritable ode à la liberté, l’exposition Freeing Architecture démontre l’étonnante capacité de Junya Ishigami à penser sa pratique hors des limites du savoir-faire et de la pensée architecturale. Elle invite à un voyage dans l’imaginaire de l’artiste, révélant une pluralité de mondes poétiques et sensibles. Une ligne dessinée dans le ciel esquisse un monument (Sydney Cloud Arch, Sydney, Australie), un collage d’illustrations et de dessins pour enfants sert de motif au toit d’un jardin d’enfants (Forest Kindergarten, Shandong, Chine). Junya Ishigami aime à penser que l’architecture peut se former naturellement, à l’image d’une pierre qui se construit dans le temps, par sédimentation et érosion. Un projet de restaurant et d’habitation pour un chef dans le sud du Japon est envisagé « comme un rocher » (House and Restaurant, Yamaguchi, Japon). Entre terre et ciel, un lieu semi-ouvert pour les étudiants d’une université évoque un ciel changeant barré par un horizon imaginaire (University Multipurpose Hall, Kanagawa, Japon).

Un nouveau paysage

Junya Ishigami conçoit l’environnement alentour comme une partie intégrante de chacun de ses projets. Il intègre le paysage dans son travail, le magnifiant toujours et allant même jusqu’à le transformer, comme dans son projet de lac artificiel à Rizhao en Chine dessiné pour laisser passer, en son milieu, une longue promenade d’un kilomètre ; ou dans celui de forêt à Tochigi au Japon pour lequel plus de trois cent arbres ont été déplacés de leur emplacement d’origine et replantés sur un terrain à proximité.

Pensée elle-même comme un projet architectural, l’exposition Freeing Architecture prend tout son sens au sein de l’environnement pour lequel elle a été imaginée : le bâtiment de Jean Nouvel entouré du jardin de Lothar Baumgarten. Minutieusement scénographiée, l’exposition dessine dans chaque salle un nouveau paysage, laissant le visiteur se promener le long d’un chemin sinueux et découvrir sans cesse de nouvelles perspectives. La gigantesque reproduction à l’échelle 1/10 d’une très haute église toute en courbes (Chapel of Valley, Rizhao, Chine) côtoie la maquette d’une maison-jardin à la structure métallique rectiligne aménagée avec de vraies plantes et celle de la maison transparente du parc de Vijversburg en Hollande, posée au niveau du sol. Regroupés par affinités électives, les projets forment des chapitres comme par exemple celui du « monde de l’enfance » et des « projets-nuages ». Dans les espaces ouverts et dépourvus de murs de la Fondation Cartier, la juxtaposition de petites et de grandes maquettes, ainsi que d’immenses collages et de dessins, créent une atmosphère tour à tour solennelle, onirique, joueuse ou calme.

Plus d’infos : https://www.fondationcartier.com/expositions/junya-ishigami